1. 서울의 물가는 정말 더 비쌀까?

서울에서 커피 한 잔을 사면 일반적으로 5,000원 정도이지만, 지방에서는 대략 3,800원 정도입니다.

편의점 도시락은 서울은 약 5,500원, 지방은 약 4,800원.

같은 브랜드, 같은 상품이라도 가격이 다릅니다.

그런데 정부 통계상 물가 상승률은 전국 평균 2.1%로,

“전국 어디서나 비슷하다”고 발표됩니다.

이 괴리를 풀기 위해 이번 글에서는 통계청의 ‘지역별 소비자물가지수(CPI)’ 데이터를 이용해

서울과 지방의 실제 체감물가 차이를 분석했습니다.

이 글은 평균값이 아닌, 지역별 생활비 구조의 차이를 중심으로

‘왜 서울은 항상 비싸게 느껴지는가?’를 데이터로 해석합니다.

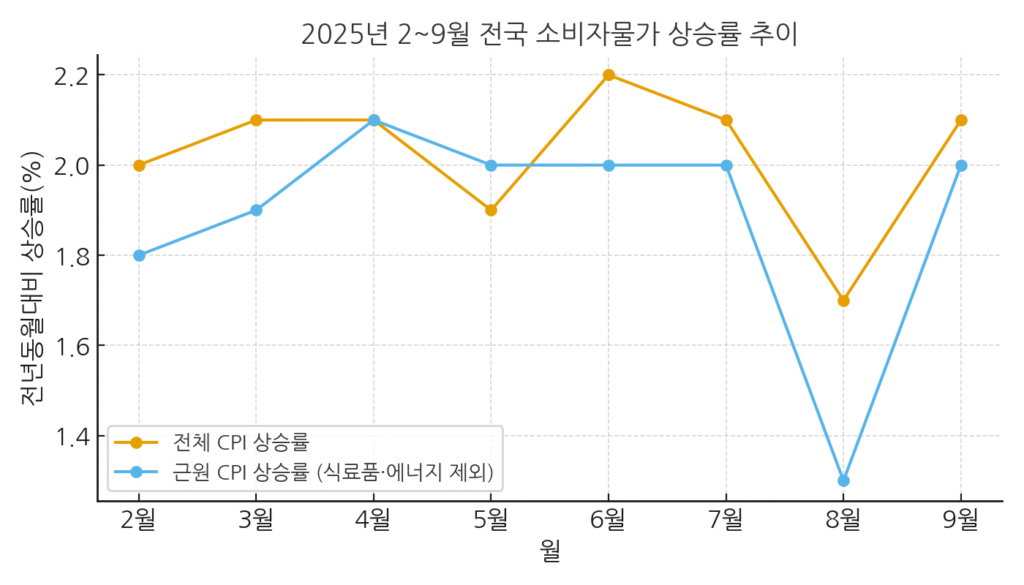

2. 전국 물가 흐름 한눈에 보기 (2025년 9월 기준)

2025년 9월, 전국 소비자물가지수는 117.06(2020=100) 으로

전년 대비 +2.1%, 전월 대비 +0.5% 상승했습니다.

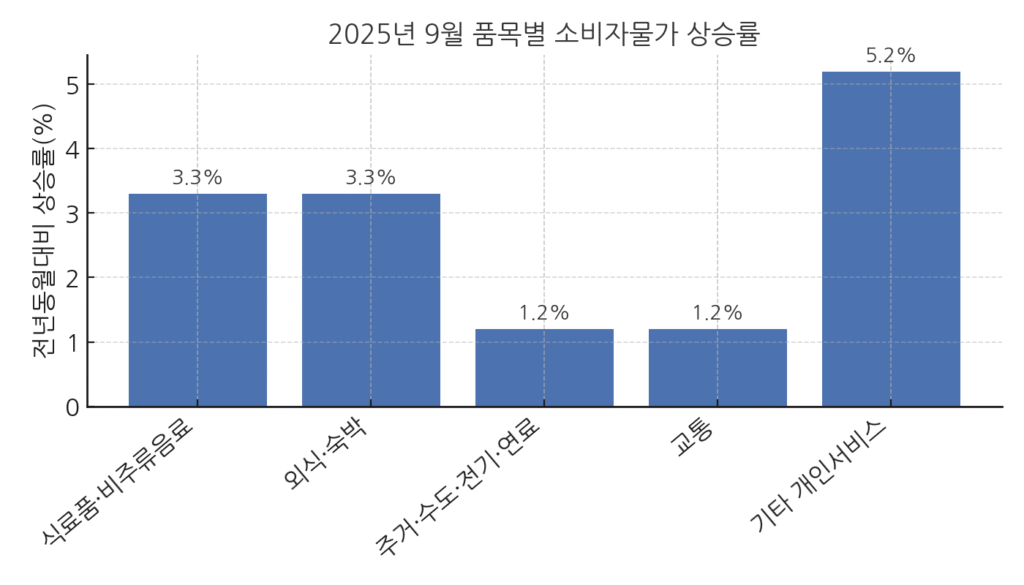

식료품·비주류음료(+3.3%)와 외식·숙박(+3.3%), 개인서비스(+5.2%)가 상승을 주도했습니다.

반면 주거·전기·연료 항목은 1.2% 상승에 그쳤습니다.

| 구분 | 2025.8 | 2025.9 | 전월대비(%) | 전년동월대비(%) |

|---|---|---|---|---|

| 전체 CPI | 116.45 | 117.06 | +0.5 | +2.1 |

| 근원 CPI (식료·에너지 제외) | 112.84 | 113.36 | +0.5 | +2.0 |

📈 그래프 1. 전국 소비자물가 상승률 추이 (2025년 2~9월)

3. 지역별 물가 수준: 서울은 전국 평균보다 높다

통계청 KOSIS의 ‘시도별 소비자물가지수’에 따르면,

서울의 CPI는 전국 평균(100)을 기준으로 100.7,

경기 100.3, 부산 99.7, 전북 98.6으로 나타났습니다.

서울은 평균보다 약 0.7포인트 높은 수준,

즉 전국에서 체감물가가 가장 높은 지역 중 하나입니다.

| 지역 | 2025.9 CPI (전국=100) | 전년대비(%) |

|---|---|---|

| 서울 | 100.7 | +2.3 |

| 경기 | 100.3 | +2.1 |

| 부산 | 99.7 | +1.9 |

| 세종 | 99.9 | +2.0 |

| 전북 | 98.6 | +1.7 |

4. 서울이 비싼 이유, 데이터로 풀어보기

서울이 비싼 이유는 단순히 “물가가 올라서”가 아닙니다.

도시 구조와 소비 패턴의 차이가 물가 격차를 만듭니다.

| 요인 | 서울 | 지방 |

|---|---|---|

| 주거비 | 임대료·관리비가 높음 | 상대적으로 저렴 |

| 외식비 | 인건비·임대료 반영 ↑ | 비교적 낮음 |

| 교통비 | 대중교통 많지만 생활권 길다 | 자가용 비중 높음 |

| 서비스비 | 인건비 중심 상승 | 인건비 영향 적음 |

서울은 밀집도 높은 서비스업 구조로 인해

인건비, 임대료, 관리비가 모두 물가에 전이됩니다.

반면 지방은 식료품·연료 중심의 구조로, 국제 곡물가나 유가에 더 민감하게 반응합니다.

즉, 서울의 물가 = 인건비 중심형,

지방의 물가 = 원자재 중심형이라는 구조적 차이가 존재합니다.

5. 품목별 물가 차이, 어디서 체감이 클까?

서울에서는 외식비, 주거비, 서비스 항목이 상승을 주도합니다.

특히 외식·숙박, 개인서비스 항목의 가격 상승률이 두드러집니다.

| 품목 | 2025.9 지수 | 전년동월대비(%) |

|---|---|---|

| 식료품·비주류음료 | 128.82 | +3.3 |

| 외식·숙박 | 125.05 | +3.3 |

| 주거·수도·전기·연료 | 116.71 | +1.2 |

| 교통 | 115.21 | +1.2 |

| 기타 개인서비스 | 125.17 | +5.2 |

📊 그래프 2. 품목별 물가 상승률 비교 (2025년 9월)

6. 체감 물가가 실제보다 더 높은 이유

공식 물가(CPI)는 평균값입니다.

하지만 소비자는 평균이 아닌 ‘나의 지출 구조’로 물가를 느낍니다.

예를 들어,

- 1인 가구 → 외식·배달 비중 ↑

- 자가용 이용자 → 유류비 부담 ↑

- 임차 가구 → 관리비·전세가 상승 영향 ↑

결국 소비 패턴이 다르면 체감 물가도 달라집니다.

서울처럼 고정비가 높은 도시는 물가가 조금만 올라가도

‘생활비 부담’이 훨씬 크게 느껴집니다.

7. 물가 격차가 남기는 정책적 시사점

정부는 ‘전국 평균 물가’ 대신 지역별 체감 물가지수를 확대 산출하고 있습니다.

이는 수도권 중심의 통계에서 벗어나,

실제 생활비 차이를 정책 설계에 반영하기 위한 움직임입니다.

예를 들어,

- 공공요금 인상 시 지역별 단계적 조정

- 교통·에너지비 지원의 지역별 차등 적용

- 서민 체감형 물가지표(신규) 개발 추진

이런 정책은 단순히 물가를 낮추는 것이 아니라,

“어디서 얼마나 체감되는가”를 반영하는 방향으로 진화하고 있습니다.

8. 수치보다 중요한 ‘생활 구조의 차이’

서울과 지방의 물가 차이는 단순히 “비싸냐, 싸냐”의 문제가 아닙니다.

그 안에는 도시 구조, 노동비용, 소비 패턴이 녹아 있습니다.

서울은 서비스·주거 중심형 경제,

지방은 식료·에너지 중심형 경제로

물가의 방향성이 서로 다릅니다.

따라서 진짜 물가를 이해하려면,

전국 평균이 아닌 내가 사는 지역의 생활비 데이터를 봐야 합니다.

데이터를 통해 체감 물가의 구조를 읽는 것이

가계경제를 지키는 첫걸음입니다.

데이터 출처: 통계청 「소비자물가 동향 2025년 9월」, KOSIS 시도별 CPI, 한국은행 경제통계시스템

데이터 시각화 및 분석: DailyFinLab 자체 제작

📚 참고:

- 통계청 소비자물가 동향

- KOSIS 시도별 소비자물가지수

- 한국은행 경제통계시스템 Ecostat