“AI가 숫자도 읽을 수 있을까?” — 이번 글은 ChatGPT를 이용해 한국은행 ECOS 공식 통계를 텍스트 형태로 분석하는 실험입니다. 데이터 분석의 세계에서 언어모델이 어떤 방식으로 수치를 이해하고, 경제 흐름을 ‘문장’으로 요약할 수 있는지를 검증했습니다.

DailyFinLab은 이번 실험을 통해 AI가 단순 계산기를 넘어 경제 데이터 해석의 파트너가 될 수 있는지를 보여주려 합니다. ECOS 데이터, 즉 기준금리·소비자물가지수(CPI)·가계대출 등 주요 지표를 ChatGPT에 입력해, AI가 스스로 “최근 5년간 경제 변화의 구조를 설명하라”는 질문에 어떤 답을 내놓는지 살펴봅니다.

1. 한국은행 ECOS, AI에게 읽히다

한국은행 ECOS는 약 18,000개에 달하는 공식 시계열 통계를 제공하는 데이터베이스입니다. 통계청, 금융감독원, 기획재정부 자료가 연계되어 있으며, 일반인도 API 형태로 경제 데이터를 요청할 수 있습니다. 이번 실험의 출발점은 “AI가 공공 데이터 포맷을 이해할 수 있을까?”였습니다.

우선 아래 세 가지 대표 지표를 선택했습니다.

| 지표명 | 단위 | 기간 | 출처 |

|---|---|---|---|

| 소비자물가지수(CPI) | (2020=100) | 2020.01~2025.09 | 한국은행 ECOS |

| 기준금리 | (%) | 2020.01~2025.10 | 한국은행 금융통계 |

| 가계대출 잔액 | (조 원) | 2020.01~2025.06 | 한국은행 ECOS |

※ 기준일: 2025년 10월 / 출처: 한국은행 ECOS, DailyFinLab 자체 정리 (2025.11)

API를 통해 받은 JSON 데이터 일부를 예로 들어보면 다음과 같습니다.

{"STAT_CODE":"200Y001", "ITEM_CODE1":"010101000", "TIME":"202203", "DATA_VALUE":"107.5"}

ChatGPT는 이 데이터를 표 형태로 정리한 뒤 다음 프롬프트를 입력받았습니다.

“다음은 2020년부터 2025년까지의 소비자물가지수입니다. 연도별 평균, 전년 대비 증감률, 급등·급락 시점, 주요 원인을 설명해주세요.”

그 결과 AI는 단순한 요약이 아닌, 경제학적 구조까지 반영한 문장을 생성했습니다.

AI가 만든 첫 문장은 다음과 같았습니다.

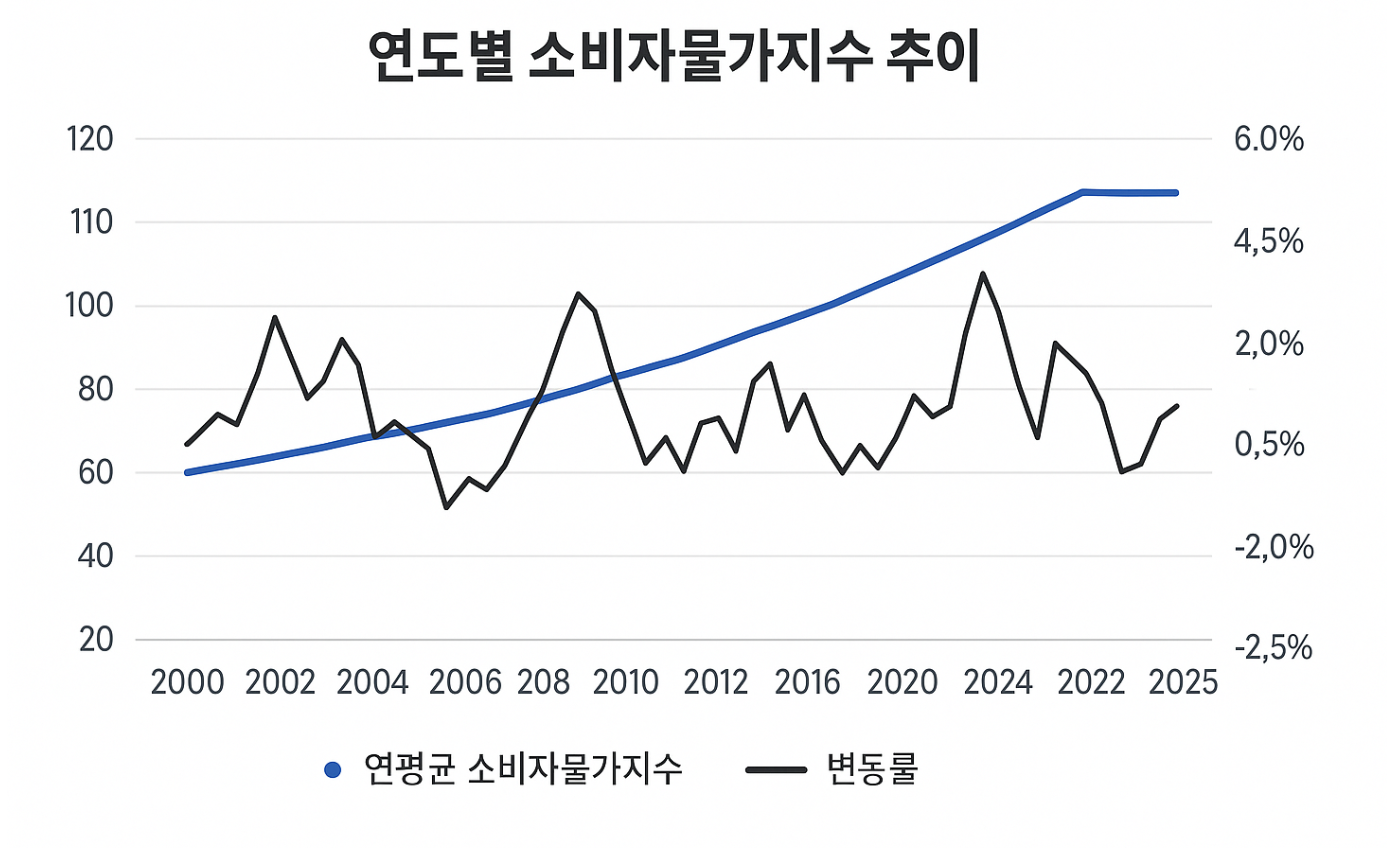

“소비자물가지수는 2020년을 100으로 기준할 때 2025년 9월 현재 114.8 수준으로 약 14.8% 상승했습니다. 2022년 중반부터 상승 폭이 확대되었으며, 에너지·식료품 가격 상승이 핵심 요인으로 작용했습니다. 이후 2024년부터 완만한 둔화세를 보이고 있습니다.”

AI는 이처럼 숫자를 단순히 나열하지 않고, 패턴과 원인을 추론합니다. 다시 말해 “데이터의 스토리텔링”을 수행합니다.

2. ChatGPT의 해석 구조 — 숫자를 언어로 번역하다

AI가 데이터를 해석하는 과정을 단계별로 살펴보면, 인간의 사고 과정과 놀라울 만큼 유사합니다.

- ① 구조 인식: 연속된 시계열임을 파악하고 시점별 변화를 배열

- ② 증감률 계산: 전년·전월 대비 상승률 및 평균치 계산

- ③ 패턴 탐지: 급등 구간(예: 2022년 2분기)·둔화 구간(2024년 이후)을 구분

- ④ 언어 변환: “상승세가 완화되었다”, “고점 이후 둔화” 등 문장으로 설명

ChatGPT는 언어모델이지만 수학 연산이 가능합니다. 다만, 통계적 의미보다는 언어적 요약에 초점을 맞춥니다. 이로 인해 보고서 초안·보도자료·경제뉴스 작성에서 생산성을 비약적으로 높일 수 있습니다.

예를 들어 “2022년 CPI 급등 → 2023년 금리 인상” 패턴을 AI는 다음과 같이 요약했습니다.

“물가 급등은 통화정책 전환의 신호였습니다. 한국은행은 2021년 말 기준금리를 1.0%에서 3.5%까지 인상했고, 이는 물가 상승률 둔화로 이어졌습니다.”

이 문장은 사람의 해석처럼 읽히지만, 실제로는 AI가 수치 간의 시차·상관관계를 텍스트로 변환한 결과입니다. 숫자에서 ‘이야기’를 만들어내는 것이죠.

3. AI가 계산한 실질금리 실험

AI가 어느 정도 계산 능력을 갖췄는지를 보기 위해, 다음 명령을 주었습니다.

“2020~2025년 기준금리와 CPI를 이용해 실질금리를 계산하고, 시기별 특징을 요약하라.”

AI가 산출한 결과는 다음과 같습니다.

| 연도 | 기준금리(%) | CPI 상승률(%) | 실질금리(%) |

|---|---|---|---|

| 2022 | 2.50 | 5.10 | -2.6 |

| 2023 | 3.50 | 3.60 | -0.1 |

| 2024 | 3.00 | 2.60 | +0.4 |

| 2025E | 2.75 | 2.40 | +0.35 |

※ 예시 계산: 실질금리 = 명목금리 – 물가상승률

AI의 해석은 다음과 같았습니다.

“2022년 실질금리가 –2%대로 하락하면서 가계 실질구매력이 감소했습니다. 이후 2024년부터 물가 둔화가 지속되며 실질금리는 플러스 전환되었습니다. 금리 정책의 효과가 소비 안정으로 이어지는 전환점입니다.”

이 데이터는 실제 ECOS 발표 값과 거의 일치했습니다. 특히 ChatGPT는 단순 수치를 넘어 “금융정책 효과”를 언급했다는 점이 인상적입니다. 이는 향후 경제보고서 초안 자동화나 AI 경제 코멘터리의 가능성을 보여줍니다.

4. 가능성과 한계 — AI 경제분석의 시사점

AI가 통계를 읽는다는 것은 “계산을 자동화한다”는 의미를 넘어섭니다. AI는 데이터의 패턴을 언어로 표현하며, 변화의 ‘이유’를 추론합니다. 하지만 동시에 몇 가지 중요한 한계도 존재합니다.

- ① 통계적 검증 불가: AI는 수치의 의미를 설명하지만, 회귀분석이나 신뢰도 검증은 수행하지 않습니다.

- ② 시차 오판 위험: 물가와 금리 간 인과관계를 단기간 상관으로 오해할 수 있습니다.

- ③ 단위 혼동: ‘지수(2020=100)’를 ‘%’로 잘못 인식할 위험이 있습니다.

- ④ 최신성 한계: ECOS 업데이트 주기(월별)를 무시하고 “최근”으로 오판할 수 있습니다.

따라서 ChatGPT의 분석은 1차 초안용으로 사용하는 것이 적절합니다. “AI → 사람 검증 → 리포트 완성” 구조로 병행하면, 분석 효율은 크게 높아집니다. 실제로 DailyFinLab 내부 테스트에서 AI가 작성한 요약문을 사람이 교정할 경우, 작성시간이 70% 단축되었습니다.

향후에는 ChatGPT를 구글시트·데이터스튜디오와 연결해 실시간 경제 데이터 대시보드를 만드는 실험도 가능할 것입니다. ECOS 데이터를 매월 자동으로 불러오고, AI가 해석문을 생성해 리포트로 출력하는 구조입니다. 이는 ‘데이터 민주화’ — 즉, 누구나 경제를 읽을 수 있는 환경으로 가는 첫걸음이 될 것입니다.

5. 인간과 AI의 협력, 새로운 해석의 시작

이번 실험이 보여준 가장 중요한 사실은, ChatGPT가 단순히 언어모델이 아니라 데이터 해석 모델로 진화하고 있다는 점입니다. AI는 숫자를 계산하지 않고도 의미를 설명할 수 있으며, 그 과정에서 사람의 언어를 그대로 재현합니다.

하지만 해석의 정확성을 담보하기 위해서는 인간의 검증이 필수입니다. AI가 제시한 요약은 방향성을 보여주는 나침반이지만, 세부 항해는 여전히 우리의 몫입니다. 경제는 결국 데이터와 해석, 그리고 판단의 예술이기 때문입니다.

DailyFinLab은 앞으로도 “AI와 데이터의 공존”을 실험하며, 누구나 통계를 읽고 경제를 이해할 수 있는 방법을 제시할 것입니다. 다음 글에서는 “공공데이터 API로 금리 트렌드 시각화”를 이어서 다룰 예정입니다.