한국 사회는 빠르게 성장했지만, 그 안에서는 소득과 소비의 양극화가 심화되고 있습니다.

소득 상위 10% 가구는 어떤 소비를 하고 있을까요?

이번 글에서는 통계청 가계동향조사와 국제 통계 데이터를 바탕으로,

상위층의 소비 구조와 그 안에 숨은 불평등의 구조를 살펴봅니다.

단순히 “누가 더 많이 쓰는가”가 아니라, 무엇에 돈을 쓰는가가 핵심입니다.

1. 상위 10%의 소비를 이해해야 하는 이유

한국의 가계 소비지출은 GDP의 48.93%로,

세계 평균(62.93%)보다 훨씬 낮습니다 (TheGlobalEconomy.com, 2023).

즉, 한국 가계는 여전히 저축과 부채 상환 중심의 경제 구조를 유지하고 있습니다.

불확실한 미래, 고용 안정성 저하, 주거비 부담이 소비를 억제하는 요인입니다.

한편, 2021년 기준 지니계수는 32.9로 나타나

OECD 평균보다 낮지만 점차 상승하는 추세를 보입니다 (WorldPopulationReview, 2023).

지니계수는 소득 불평등의 대표 지표로,

‘0에 가까울수록 평등, 100에 가까울수록 불평등’을 의미합니다.

이러한 수치가 중요한 이유는

단순히 상위층의 부를 측정하기 위함이 아니라,

소득 구조가 소비 구조를 결정한다는 경제의 기본 원리를 보여주기 때문입니다.

소득이 많은 사람은 ‘선택적 소비(교육, 문화, 여행)’에 지출을 늘리고,

소득이 낮은 사람은 ‘필수 소비(식료품, 주거, 공과금)’에 대부분을 사용합니다.

이 차이가 바로 ‘체감 불평등’의 실체입니다.

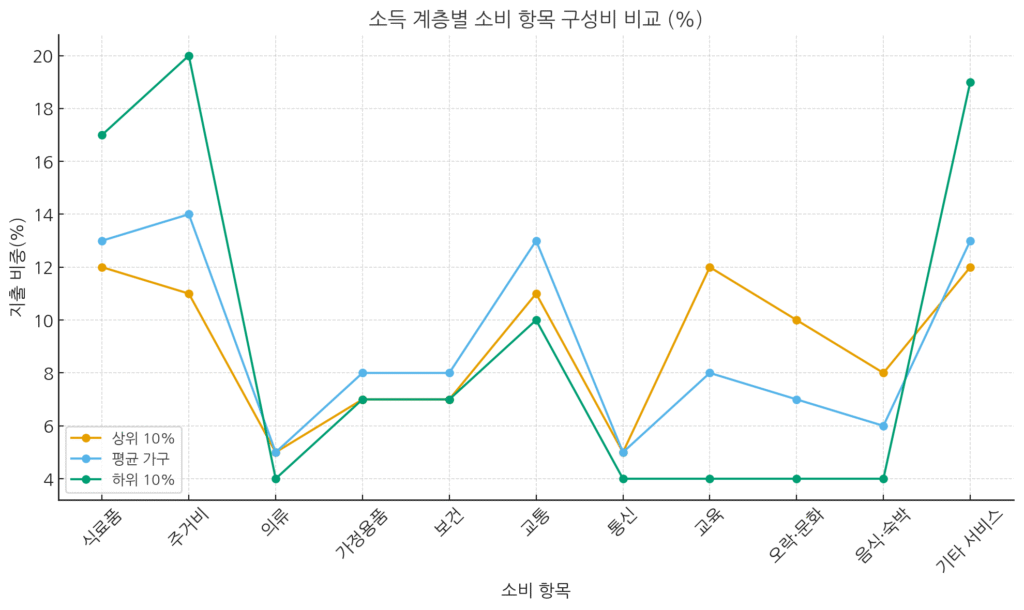

2. 소득 수준별 소비 항목 구성비

아래 표는 통계청 가계동향조사와 DailyFinLab 자체 재구성 데이터를 기반으로

상·중·하위 소득층의 소비 항목별 비중을 보여줍니다.

| 소비 항목 | 상위 10% | 평균 가구 | 하위 10% |

|---|---|---|---|

| 식료품·비주류음료 | 12% | 13% | 17% |

| 주거·수도·광열 | 11% | 14% | 20% |

| 의류·신발 | 5% | 5% | 4% |

| 가정용품·서비스 | 7% | 8% | 7% |

| 보건 | 7% | 8% | 7% |

| 교통 | 11% | 13% | 10% |

| 통신 | 5% | 5% | 4% |

| 교육 | 12% | 8% | 4% |

| 오락·문화 | 10% | 7% | 4% |

| 음식·숙박 | 8% | 6% | 4% |

| 기타 서비스 | 12% | 13% | 19% |

상위 10% 가구는 삶의 질을 높이는 항목에 집중합니다.

교육, 문화, 숙박 등 경험 중심 소비가 많습니다.

반면 하위층은 식료품, 주거비 등 필수 지출의 비중이 압도적입니다.

이는 소득이 늘어날수록 필수재 비중이 줄고 선택재 비중이 늘어난다는

경제학의 엔겔 법칙(Engel’s Law)을 정확히 보여줍니다.

3. 그래프로 보는 소비 구조

그래프를 보면,

하위층은 식료품·주거비 중심의 소비,

상위층은 교육·여가 중심의 소비로 명확히 구분됩니다.

즉, 상위층은 ‘현재의 편의’보다 ‘미래의 가치’에 더 많은 돈을 씁니다.

반면 하위층은 ‘생존형 소비’에 집중할 수밖에 없습니다.

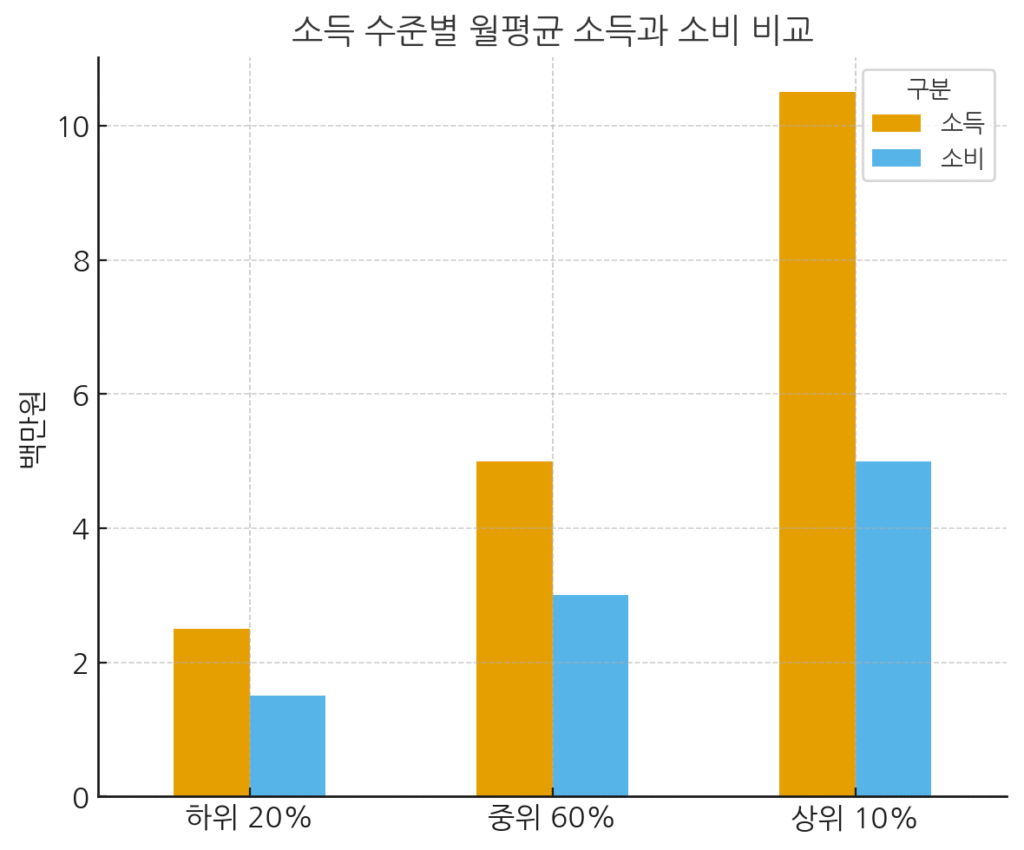

4. 소득 대비 소비율 — 저축이 만드는 격차

| 구분 | 하위 20% | 중위 60% | 상위 10% |

|---|---|---|---|

| 월평균 소득(백만원) | 2.5 | 5.0 | 10.5 |

| 월평균 소비(백만원) | 1.5 | 3.0 | 5.0 |

| 소비율 | 0.60 | 0.60 | 0.48 |

상위 10%는 소득의 절반만 소비하고 나머지를 저축하거나 투자합니다.

이는 시간이 지날수록 자산 격차를 확대하는 원인이 됩니다.

하위층은 대부분의 소득을 소비에 써야 하므로 저축 여력이 적습니다.

결국, 소득 격차 → 저축 격차 → 자산 격차로 이어지는 구조적 순환이 발생합니다.

5. 항목별로 본 소비 특징

🥦 식료품

하위층은 식료품 지출 비중이 17%, 상위층보다 5%p 높습니다.

저소득층은 절약형 소비를 하지만, 소득 대비 식비 부담은 여전히 큽니다.

반면 상위층은 비중은 낮지만, 유기농·프리미엄 식품 등 질적 소비를 선호합니다.

🏠 주거비

하위층의 주거비는 20%, 상위층은 11%입니다.

하위층은 월세·전세로 인한 고정지출 비중이 커

가처분소득이 급격히 줄어듭니다.

상위층은 자가 보유로 주거비 비율이 낮지만,

주택담보대출이나 관리비 등 절대금액은 훨씬 큽니다.

📚 교육비

상위층의 교육비는 12%, 하위층은 4%에 불과합니다.

사교육, 유학, 해외캠프 등 고가 교육에 대한 접근성 차이가

세대 간 이동성의 불평등으로 이어집니다.

즉, 교육비는 미래 불평등의 시작점입니다.

🎭 오락·문화

상위층은 소비의 10%를 여가와 문화에 투자합니다.

골프·전시·공연·여행 등 ‘경험 소비’가 늘어나며,

이는 사회적 네트워크 형성과 문화자본 축적로 이어집니다.

하위층은 여가 시간 부족과 비용 제약으로

문화 소비를 하기 어려운 현실입니다.

💊 보건

비율은 비슷하지만, 지출 내용이 다릅니다.

상위층은 건강검진, 웰니스 프로그램, 고급 보험상품에 투자하고

하위층은 치료 중심의 소비에 집중합니다.

결국 건강의 격차도 경제적 격차에서 비롯됩니다.

6. 국제 비교로 본 한국의 소비 특징

| 항목 | 한국 | OECD 평균 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 가계소비 비중(GDP 대비) | 48.9% | 62.9% | 낮음 (저소비 구조) |

| 교육비 비중(GDP 대비) | 2.3% | 1.4% | 높음 (사교육 영향) |

| 주거비 부담(PIR) | 19.4배 | 10.2배 | 매우 높음 |

| 문화·여가 지출 비중 | 6.8% | 9.2% | 낮음 |

한국은 OECD 평균보다 저소비·고저축형 구조입니다.

교육비 비중은 세계 상위권으로,

부모 세대의 ‘자녀 성공 투자형 소비’가 뚜렷합니다.

또한 높은 주거비와 낮은 여가비는

한국 사회의 불균형한 소비 구조를 잘 보여줍니다.

7. 정책적 시사점

- 공교육 강화와 교육비 부담 완화

- 사교육 의존도 완화, 지역 교육 격차 해소

- 보건 서비스 접근성 확대

- 지방의료원 확충, 건강보험 비급여 부담 경감

- 주거 안정 정책 강화

- 청년·신혼부부 임대주택 확대, 공공주택 공급 확대

- 문화·여가 접근성 확대

- ‘문화패스’ 제도, 지역 문화시설 무료 개방 확대

- 세제 개편 및 소득 재분배 강화

- 상위층 자산세 강화, 근로장려금(EITC) 확충

이러한 정책은 단기적 복지 확대를 넘어

소비의 기회를 평등하게 만드는 사회적 투자입니다.

8. 소비는 경제의 거울입니다

상위 10%의 소비는 단순한 ‘부자들의 씀씀’이 아닙니다.

그들의 소비는 한국 경제의 구조적 불평등을 비추는 거울입니다.

소득이 아닌 소비를 기준으로 본 불평등,

그 속에서 우리는 사회의 방향을 읽을 수 있습니다.

소득이 늘어도 소비가 행복으로 이어지지 않는 사회,

그 균형을 맞추기 위해 필요한 것은 ‘소득 재분배’만이 아닙니다.

교육·문화·주거의 접근성을 넓히는 것이

진정한 의미의 포용적 성장입니다.

📚 출처:

- 통계청 「가계동향조사」(2024)

- World Bank 「Education Finance Watch 2024」

- OECD.Stat

- TheGlobalEconomy.com (2023)

- WorldPopulationReview (2023)

- DailyFinLab 자체 정리(2025.10)

Tags: 소득격차, 소비패턴, 가계동향조사, 데이터경제, 불평등

Permalink: /income-top10-consumption-pattern

Meta Description:

통계청 가계동향조사 데이터를 기반으로 한국 상위 10% 가계의 소비 구조를 분석했습니다.

교육·문화·주거 중심 소비가 불평등을 심화시키는 이유를 데이터로 살펴봅니다.