마트에서 장을 보던 어느 주말 오후, 문득 이런 생각이 들었습니다.

“분명 뉴스에서는 물가가 안정됐다고 하던데, 왜 장바구니는 점점 가벼워질까?”

달걀 한 판이 7천 원, 우유 한 통이 3천 원, 식용유가 8천 원을 넘는 걸 보면 ‘안정’이라는 말이 실감 나지 않습니다.

그래서 오늘은 통계청의 공식 물가 지표와 우리의 체감 물가가 왜 다르게 느껴지는지,

데이터를 통해 직접 살펴보려 합니다.

1. 공식 물가지수는 ‘평균의 평균’이다

통계청이 발표하는 소비자물가지수(CPI)는 약 460개 품목을 기준으로 계산됩니다.

즉, 모든 국민의 평균적인 소비 바구니를 가정해 만든 지표죠.

2025년 9월 기준, 소비자물가지수 상승률은 약 2.9%로 집계되었습니다.

겉보기엔 안정적인 수준처럼 보이지만, 문제는 이 ‘평균’이 모든 사람의 현실을 대변하지 못한다는 겁니다.

예를 들어,

- 외식이 잦은 직장인에게는 음식 서비스 물가(4~5%)가 체감되고,

- 자동차가 필수인 지방 거주자에게는 교통비(6% 이상)가 더 크게 느껴집니다.

- 반면 자가 거주 노년층은 주거비 비중이 낮아 상대적으로 덜 오릅니다.

즉, 같은 나라에 살아도 누구의 ‘생활 바구니’를 기준으로 하느냐에 따라 물가 체감이 달라지는 것이죠.

2. 생활물가지수와 체감의 괴리

통계청은 이런 한계를 보완하기 위해 ‘생활물가지수’를 별도로 제공합니다.

이는 달걀, 휘발유, 라면 등 서민 체감도가 높은 144개 품목을 중심으로 구성됩니다.

2025년 현재 생활물가지수는 전년 대비 약 4.1% 상승, 소비자물가지수보다 높게 나타났습니다.

이 수치가 말해주는 건 명확합니다.

공식 통계는 안정세를 보여도, 우리가 매일 사는 생필품 가격은 여전히 빠르게 오르고 있다는 거예요.

달걀·우유·빵처럼 반복적으로 소비되는 품목이 오르면,

소비자는 “모든 게 비싸졌다”고 느끼는 ‘빈도 효과(frequency bias)’가 발생합니다.

이는 경제학에서도 잘 알려진 체감물가 왜곡 현상입니다.

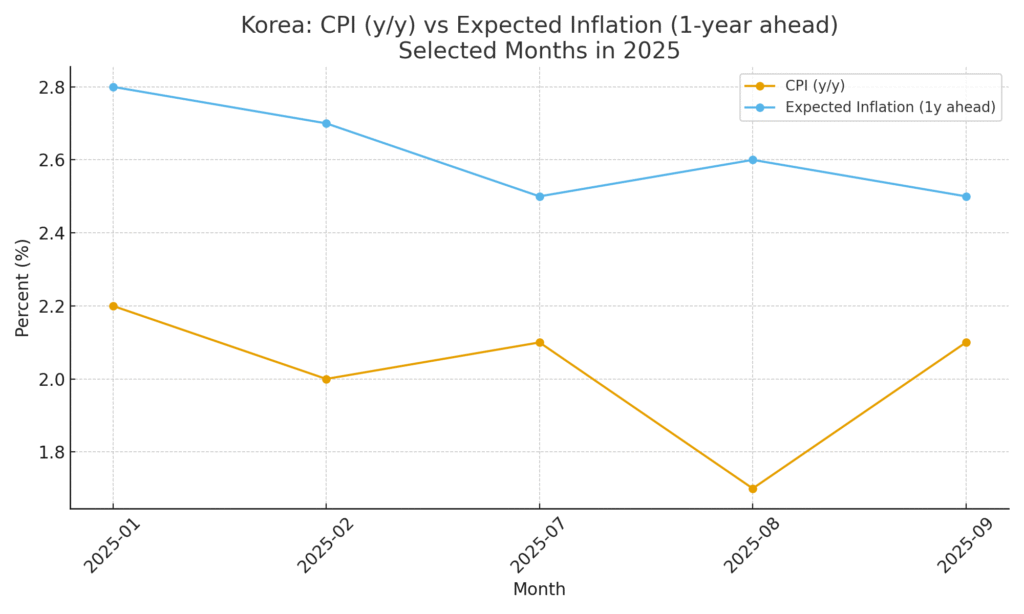

“아래 그래프는 2025년 일부 월에서 공식 CPI와 기대인플레이션(체감의 대리 변수)가 어떻게 다른 경로를 보이는지 보여줍니다.”

3. 물가 안정의 착시, ‘상대적 기준’ 때문이다

또 한 가지 이유는 비교 기준의 착시입니다.

2022~2023년 급등했던 원자재·곡물 가격이 안정되면서,

통계상 상승률은 둔화되었지만 가격 수준 자체는 여전히 높습니다.

즉, “작년에 10% 오르고, 올해 2% 올랐으면 안정된 게 아니라 비싼 상태가 유지된 것”이죠.

예를 들어 식용유는 2021년 대비 2024년 평균가가 약 40% 상승 후 고착되어 있습니다.

물가가 ‘안정’되었다는 말은 “오름세가 멈췄다”는 뜻이지, “싸졌다”는 뜻이 아닙니다.

4. 체감물가가 경제심리에 미치는 영향

이러한 체감물가의 괴리는 실제 경제 행동에도 영향을 줍니다.

통계청과 한국은행의 소비자심리지수(CCSI)를 보면,

물가 불안이 지속될수록 지출을 줄이고 저축을 늘리는 경향이 뚜렷해집니다.

즉, 실제 물가가 아닌 ‘느낌의 물가’가 경기 둔화로 이어질 수 있습니다.

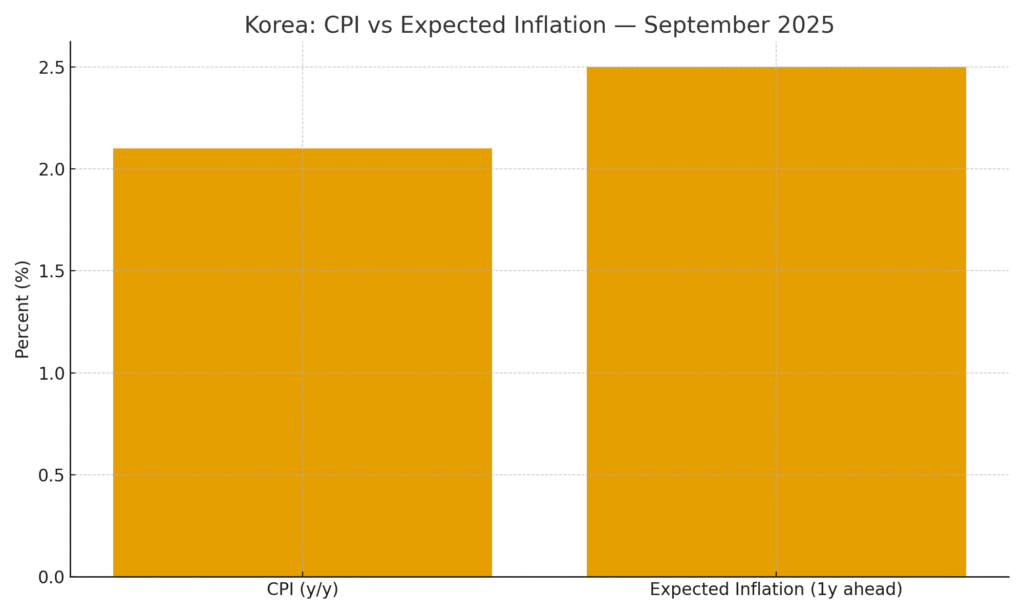

“실제 통계가 둔화 국면에 있어도 사람들은 높은 물가를 예상하는 경향이 있습니다. 아래는 2025년 9월 기준 공식 CPI와 향후 1년 기대인플레이션의 단면 비교입니다.”

예를 들어 2025년 8월 기준 소비자심리지수는 98.2로,

기준선(100)을 밑돌며 “경제 비관심리 우세”를 의미했습니다.

이런 수치는 결국 소매판매와 외식업 매출 둔화로 연결됩니다.

데이터로 보면, “기분이 경제를 만든다”는 말이 결코 비유만은 아닙니다.

5. 데이터로 보는 ‘나만의 물가지수’

한국 CPI(전년동월비) vs 기대인플레이션(향후 1년) — 2025년 일부

| 월 | CPI (전년동월비, %) | 기대인플레이션(1년 후, %) |

|---|---|---|

| 2025-01 | 2.2 | 2.8 |

| 2025-02 | 2.0 | 2.7 |

| 2025-07 | 2.1 | 2.5 |

| 2025-08 | 1.7 | 2.6 |

| 2025-09 | 2.1 | 2.5 |

2025-07 CPI 2.1%는 통계청 영문 보도자료(7월) 기준.

그렇다면 우리는 어떻게 체감물가를 객관화할 수 있을까요?

첫째, 나의 소비 패턴을 데이터화하자

엑셀이나 가계부 앱을 이용해 지난 6개월 소비 항목을 분류하면

‘내 CPI’ — 즉 개인 맞춤형 물가지수를 만들 수 있습니다.

예를 들어 식료품 비중이 40% 이상이면,

공식 CPI보다 생활물가지수에 더 민감하게 반응할 가능성이 높습니다.

둘째, 공공데이터를 직접 비교해보자

이 두 사이트에서 항목별 상승률을 확인하고

나의 지출 항목과 교차하면 “왜 나는 더 비싸게 느끼는가”를 수치로 볼 수 있습니다.

6. 평균보다 내 데이터가 중요하다

요약하자면, ‘물가 안정’이라는 표현은 상대적입니다.

평균 지표는 안정돼도, 각자의 소비 구조는 다르기에

누군가에게는 여전히 “장바구니가 가벼운 경제”일 수 있습니다.

그래서 DailyFinLab은 앞으로 데이터로 체감경제를 해석하고,

“뉴스가 아닌 숫자로 현실을 읽는 실험”을 이어가려 합니다.

다음 글에서는 ‘생활물가지수’ 세부 항목별 변동률과 실제 체감 사례를 더 깊이 살펴볼 예정이에요.

💬 여러분은 요즘 어떤 항목에서 가장 ‘비싸다’고 느끼시나요?

댓글로 여러분의 체감 데이터를 공유해주세요.

우리가 함께 모은 데이터가 곧, 새로운 경제 리포트가 됩니다.

© 2025 DailyFinLab | 데이터로 읽는 경제생활